童年罹患肿瘤接受手术

如今再次查出异常

焦虑 恐惧 彷徨 迷茫

一场高难度微创切除手术

让身患罕见顽疾的青年重见曙光

20年前,不满十岁的小王(化名)突然走路不稳,伴随着头痛、呕吐,后被诊断为小脑髓母细胞瘤,一种好发于儿童的高度恶性脑肿瘤。为避免肿瘤进一步生长、转移,小王接受了切除手术,之后规律复查,始终没有异常。

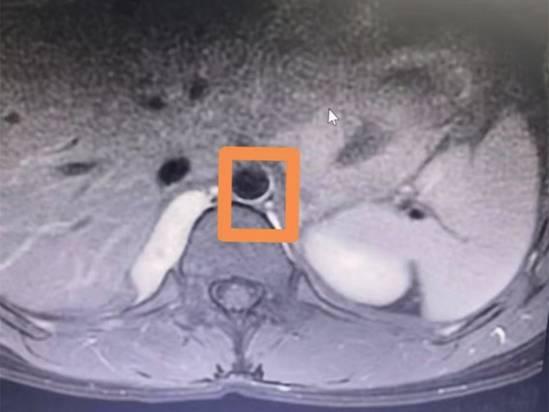

▲患者术前影像显示后纵膈存在肿物

直到两年前,CT检查显示小王后纵隔存在肿物,当时不疼不痒,小王和家人就没有过多理会。最近的一次体检中,位于T11椎体(第11节胸椎)的肿物相比之前显著增大(4.0厘米×2.9厘米×2.2厘米),并有侵犯腹主动脉、肾动脉等重要血管的趋势。是相安无事多年的“阴霾”再度来袭,还是命运多舛的人生又添新病?未知的病情让小王和家人再次陷入当年的恐惧,而童年就经历过一次大手术的小王,更是对接下来的检查和治疗充满焦虑。

不想再次承受大手术的痛苦,又想把病查明白治好。在朋友的介绍下,小王来到了沈阳市第六人民医院胸心外科,希望这支经验丰富并且熟练掌握胸腔镜微创治疗技术的团队,能够帮助自己再次远离疾病的困扰。

经过检查,医生认为小王的后纵膈肿物为神经源性肿瘤,结合既往病史和治疗经历,高度怀疑是恶性外周神经鞘瘤。据介绍,恶性外周神经鞘瘤是一种罕见的软组织肉瘤,占所有软组织肉瘤的5%-10%,年发病率约为0.001-0.003例/10万人。肿瘤常发于四肢、躯干或头颈部,具有侵袭性强、易复发转移的特点。基因突变是导致小王患上恶性外周神经鞘瘤,甚至是20年前小脑髓母细胞瘤这类神经系统肿瘤的原因之一,而童年肿瘤手术后接受的放射治疗,也是恶性外周神经鞘瘤可能的诱因。

病因已经如此复杂,治疗更是十分棘手。由于肿瘤有侵犯重要大血管的趋势,而且单孔胸腔镜手术在后纵隔低点视野差、操作难度陡增,胸心外科团队就术中大出血,以及肿瘤侵及髓腔导致脑脊液漏等风险进行了逐一分析,制定了详尽的单孔胸腔镜手术方案,并在必要时转为开胸,将患者的安全放在首位。

术中,胸心外科主任凭借着对局部解剖的精湛掌握,娴熟地借助单孔胸腔镜,通过一两厘米的微小切口,在确保肿瘤包膜完整、临近血管不受损伤的前提下,将位于后纵膈的“定时炸弹”彻底拆除,为良好愈后打下坚实基础。病理回报为低度恶性间叶性肿瘤,符合恶性外周性神经鞘瘤的判断。

手术三天后,小王拔除引流管,顺利出院。20年后生命中的又一次波澜,在沈阳市第六人民医院的成功救治下,有惊无险地渡过了。