这里,没有震耳欲聋的呐喊,却处处回荡着生命的回响。一支以专业为刃、以仁心为盾的医疗团队,在肿瘤防治的战线上默默耕耘,用专业与温情构筑起守护生命的坚固防线——这就是沈阳市第五人民医院的肿瘤天团。

市五院始终遵循着“让百姓看得起病,看得好病,老百姓才能满意,医院才能办得好”这一目标,不断提升肿瘤防治综合实力和一流专科尖峰群建设。在肿瘤防治的道路上,从防到治,再到康复,市五院多方汲取“力量”,不断夯实了“沈阳市肿瘤防治中心”特色专科品牌地位,现拥有肿瘤相关科室21个。在第八个“中国医师节”来临之际,让我们走进他们,感受那些藏在白大褂里的坚守与温暖。

柳叶刀与春天:一场与生命的盟约

国家癌症中心首批质控试点单位的成功落地,背后凝聚着无数五院肿瘤人的心血与坚守。在那一个个寂静的深夜,乳腺肿瘤外科、放疗科、病理科、影像科等各领域的专家们齐聚一堂,他们围坐在堆满厚厚病历和影像片的桌前,目光专注而坚定,各抒己见,激烈讨论,不放过任何一个细节,不遗漏任何一丝可能。他们反复推敲、斟酌每一个方案,只为给患者提供精准、有效的治疗。

“82岁奶奶的乳腺癌转移灶活性,需要影像科再做薄层分析。”“病理切片的免疫组化指标,得再复核一遍。”乳腺肿瘤外科主任祝国莲的声音沉稳有力,目光扫过片子上的每一处。这位八旬老人曾几度想放弃治疗,儿女在诊室门口红着眼圈恳求:“主任,您再劝劝她吧。”

祝主任握着老人枯瘦的手,坐在病床边耐心劝导。“您看窗外的老槐树,冬天落光了叶,春天不还是抽出新芽……”她没说太多专业术语,只讲些街坊邻里的康复故事,直到老人颤巍巍点头:“听你的,我治。”

手术台上,麻醉生效前,祝主任又温柔地握住了老人的手。“不怕,我在这儿陪着您。”掌心的温度毫无保留的传递过去。那双手曾抚平过无数患者的不安,此刻更像一座桥,连接着医者的决心与患者的勇气。

当MDT团队制定的精准方案化为手术刀下的从容,当病理报告最终确认切缘阴性,祝国莲主任也终于放心脱下早已浸透的手术衣。当她揉着酸胀的肩膀回到病房,看到桌上的病历本里,夹着老人术前偷偷塞给她的纸条:“谢谢你,让我敢再等一个春天。”

手术台上的7小时:手心里的决断与温度

7月31日的手术室,时钟滴答走过7个半小时。胃肠肿瘤外科主任孙金利和张烈额头上早已布满汗珠,但他们握着手术刀的手却稳如磐石。腹盆腔里那个直径超20厘米、重达5公斤的肿瘤,与肠管、腹壁、大网膜紧紧粘连,每一次分离都像在刀尖上行走。

患者腹中的肿瘤已潜伏14年,直到呼吸与排便困难才求医,多家医院都束手无策。“不能放弃!”孙金利与张烈两位主任联合内科、放疗科、麻醉科、泌尿肿瘤外科、输血等科室反复敲定手术方案。术中,5000毫升腹水引出时血压骤降,麻醉师精准调控;肿瘤与肠管、腹壁紧密粘连,泌尿肿瘤外科完美协作,小心翼翼游离出被包裹的输尿管……从乙状结肠造瘘到腹腔内的肿瘤减灭术,每一步都在生死边缘游走。

当肿瘤完整取出,医生们的腿已经僵直麻木,但眼里却闪着光。术后第二天,患者从ICU转回普通病房,摸着平坦的腹部笑了:“如释重负!”如今她已能下地进食,正配合着后续治疗。

“再复杂的病情,也有希望。”张烈主任的话道出医者信念。只要患者需要,他们就依然在手术台、诊室间奔波,用每一次精准操刀、每一份执着坚守,为患者劈开生命的荆棘,这份“让患者重获新生”的医者担当,便是黑暗中的希望灯塔。

跨越千里的生命接力:一份病历里的医者担当

南宁市的咳嗽声,牵出了一场跨越千里的生命守护。66岁的刘先生不会想到,当无明显诱因的咳嗽在异乡响起时,一群素未谋面的医生正悄悄为他搭建起跨越千里的健康防线。

2025年2月,刘先生在南宁医院检查的CT片上,右肺中叶的阴影像一块沉甸甸的石头。当他带着不安返沈,走进市五院肿瘤内一科病房时,主任吕靖第一时间注意到他紧攥报告单的手——那双手里,藏着对未知的恐惧。

“先别急,我们一步一步查。”吕靖主任轻声安抚的同时,早已在病历本上圈出了关键信息。腹部增强CT提示肝内异常时,他没有放过乙状结肠管壁那一点点增厚,肠镜病理回报腺癌的那天,科室办公室的灯亮到深夜,医生们对着片子反复比对:“肺部病灶到底是原发还是转移?”当病理报告倾向“肠癌转移”,肺部基因检测阴性,提示KRAS野生型时,谜团终于解开,结合患者病史及各项化验结果,最终确诊为乙状结肠癌Ⅳ期,伴肝转移,肺转移可能性较高。

“靶向+化疗,我们试试看,但过程可能会有点辛苦。”和家属沟通的那天,医生特意放慢了语速,把可能出现的副作用一条条写在纸上。2周期后复查时,吕靖主任拿着新旧片子仔细比对,哪怕病灶缩小一点点,都像发现了珍宝。6周期后的PET-CT结果更让人振奋——肝转移病灶失去活性,肠和肺部的病灶也在缩小。

如今,刘先生的治疗仍在继续,但他紧握报告单的手早已松开。他不知道的是,在他看不见的地方,医生们还在为他的下一步治疗反复推演,作为医生,他们或许记不清家人的生日,却始终铭记,每个指标背后,是一个个等待被守护的生命。

诊室里的13年:记在本子上的“患者心事”

已经工作13年的中西医结合肿瘤科医生王成攀的诊桌抽屉里,放着一个磨破了边角的笔记本,里面记着“李大爷化疗后便秘,需加用润肠药”“张阿姨对雷火灸过敏,换艾灸方案”。每次患者复诊,他总会先翻开本子:“上次说的手足麻木,这礼拜好点没?”

有位化疗后手足麻木的患者曾想放弃治疗,王成攀下班后抱着厚厚的古籍和文献回家,研究到凌晨。“试试针灸配合中药熏洗?”他在本子上画下穴位图,第二天特意提前半小时到诊室,给患者演示治疗方法和原理。治疗期间,患者情绪低落,他每次都会多停留10分钟,聊些家常:“听说你家孙子考上重点中学了?可得好好治疗,看着孩子考大学呀。”

如今,这个治疗方案被写进科室的诊疗规范,王成攀却总说:“是患者教会我的,他们的坚持比药更有效。”

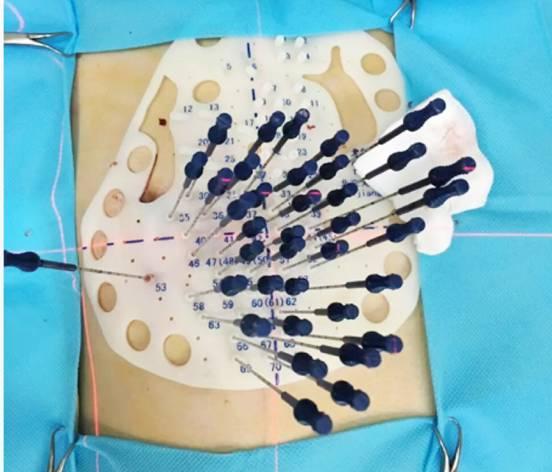

粒子植入室里的“精准刻度”:毫米间的生命希望

在碘125粒子植入手术室,核医学科的医生们正对着CT影像计算角度。“再往左偏0.5厘米,避开血管”,金子主任盯着屏幕,手里的穿刺针稳如雕塑。每一粒粒子都像精准投放的“生命种子”,要在肿瘤内部找到最佳靶位。

这是一位80岁的肺癌患者因无法耐受手术,选择了碘125粒子植入这种微创、安全、有效的局部治疗手段,核医学医生们反复模拟植入路径,连患者呼吸的频率都记在心里。手术时,患者突然咳嗽,医生立刻停手,轻声说:“深呼吸,我们等您。”当最后一粒粒子植入,他们用尺子再次核对位置,确保误差不超过1毫米。

术后查房,医生会特意问患者:“伤口疼不疼?今晚想吃点什么?”他们知道,比起治疗的精准,患者更需要的是那句“别怕,我们陪着你”。

影像科的沈刚主任总说,机器运转的声音里藏着的是希望。为了让检查结果更精准,技师们会反复调整参数,哪怕多花半小时等待患者呼吸平稳;直线加速器旁,放疗科的医生会在治疗前反复核对患者体位,用马克笔在皮肤上做下细微标记,“差一毫米都可能影响疗效”,这是他们挂在嘴边的话。从预防筛查到康复管理,全周期的守护里,是每个肿瘤科室医生对专业的极致追求。

从多学科会诊的灯光到手术台的汗水,从诊室里的家常到粒子植入的精准,沈阳市第五人民医院的医者们以仁心为墨、以专业为笔,在守护生命的画卷上写下了无数动人篇章。这个医师节,他们依旧步履不停——因为对这群白衣人而言,每一个被点亮的生命,都是最好的节日勋章;每一次全力以赴的守护,都是对“医者”二字最深情的注解。

1、北国网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经北国网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将北国网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用北国网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得北国网书面授权。否则将追究其法律责任。

2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:北国网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

3、凡本网注明“来源:XXX(非北国网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。